Docencia en Contextos de Encierro

“Yo le pondría una dosis más de hogar”

Cómo es la enseñanza en contexto de encierro. Cómo es ser docente, segunda mamá o único referente. Cómo influye la falta de un abrazo y la ausencia de una infancia. Un cóctel que explica por qué estamos donde estamos.

Alejandra es docente y muchas cosas más. Trabaja con poblaciones vulnerables, con jóvenes en conflicto con la ley penal y en consumo. A todos los une algo: son pobres olvidados por el sistema o expulsados de algo que le llaman “normalidad”.

“Una casa reformada pero entre rejas que no ves porque están tapadas con chapas” es el espacio de Alejandra Fortunato durante todas sus tardes. Ella es docente en un centro de derivación donde se implementa la llamada Educación en Contextos de Encierro.

Una modalidad del sistema educativo argentino que debe garantizar el cumplimiento de los niveles obligatorios de la escolaridad a todas las personas privadas de la libertad.

“El adolescente que está en un contexto de encierro a veces se le complica porque está judicializado. Está en situación de calle, es compleja la situación. Van al Instituto, los derivan a pre-comunidades o comunidades y llegan a otras donde están encerrados”, afirma Alejandra, dejando entrever cómo transcurre la vida de un chico.

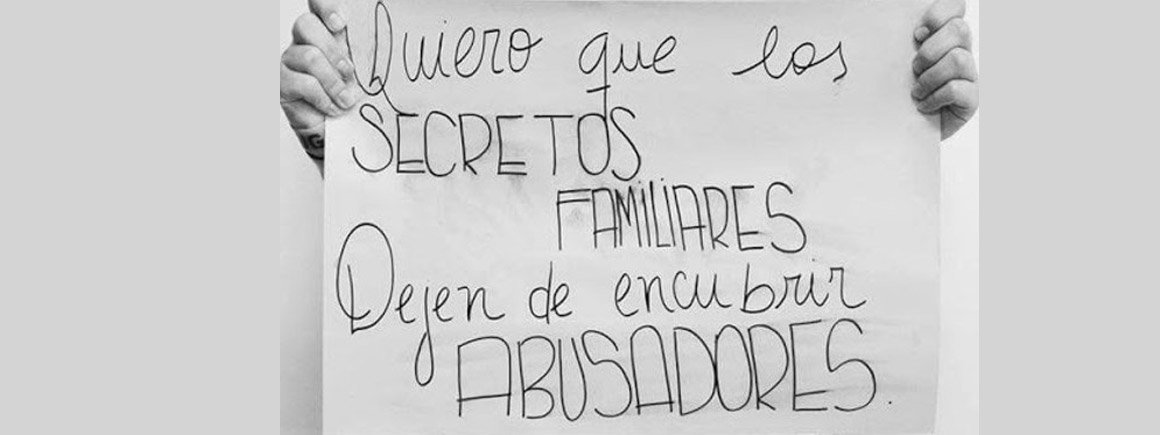

Y cuando llegan allí es porque evidentemente algo falló. No algo abstracto. Hubo un Estado carente de toda protección y una gran parte de la sociedad que prefirió mirar para otro lado. Un periodismo que juzga a todos aquellos jóvenes, que desde muy temprana edad viven en contextos adversos, no sólo en sus casas, sino que desde su cuna fueron víctimas de violaciones o de abandono recurrentes. Aquellos que delinquen, por lo general, son pobres.

Los que recibe esta docente, como tantos otros que trabajan con personas privadas de libertad, “son chicos que vienen de provincia (interior), de familia abandónicas, de una generación de adictos, hijos de adictos, o sea que la familia no hace de soporte”.

Adolescentes y jóvenes que vagan por las calles. “Si lo retienen está mal porque es secuestro y si lo dejan ir es siempre el mismo círculo vicioso que da vuelta, que sale, patea, roba un auto, un stereo, cae en el Instituto y vuelve a la calle, es trasladado a una pre-comunidad y va circulando. Con los años siempre tengo los mismos pibes”. Más pruebas de las ausencias: “dos solos egresados de un tratamiento en cuatro años”, dice Alejandra.

Pero eso no le baja los brazos. Está convencida de su forma de trabajo separada del rol tradicional del maestro que imparte conocimientos de forma unilateral. “Mi corriente es constructivista totalmente. Por ahí hago la clase a partir de los intereses, planifico en función de los intereses de ellos pero eso me trajo problemas. Fue difícil decir ‘¿se acuerdan cuando le contaron un cuentito?’. ‘Nunca nos contaron un cuento’”, fue la respuesta de sus alumnos. Explica aún sin resignarse a que esto sigue ocurriendo en Argentina, en el siglo XXI.

Un artículo periodístico surgido del Ministerio de Educación rezaba que en esta modalidad de instrucción “se utiliza un enfoque de pedagogía de la inclusión considerando que el punto de partida de cada uno es personal y se intenta que todos tengan oportunidades para aprender, aprobar y evitar el fracaso escolar mediante la motivación y el estímulo permanente”.

Es inevitable no volver al principio. A las causas. “Hablamos de la segunda generación de adictos. Todos tienen padres presos, con VIH, adictos, o sea tienen 30 años y está presos, ausentes. Los pibes que egresaron no tenían familia. Es casi imposible soportar un tratamiento de encierro. Hay aporte psicológico, psiquiátrico pero la familia no”.

El tratamiento

Fortunato mira desde dentro y desde fuera los tratamientos y tiene una experiencia que le permite opinar con total autoridad sobre algunos cambios que podrían implementarse.

Detalla cómo es la estructura compuesta dentro de las comunidades. Son tres fases: A, B y C. La primera, de encierro. La segunda, después de seis meses empiezan a salir a comprar, y la tercera hacen actividades con lo que les guste, más allá de terminar el colegio primario o cursar la secundaria”.

“Un año con medicación, ‘bajándolos’ el consumo, integrándolos a la sociedad en los programas de Ciudad (de Buenos Aires), en colonia de vacaciones, para que aprendan computación y empezando a salir de a poquito”.

“Como docente tengo mi punto de vista. Estoy en contra de la medicación. Yo no los medicaría y que aguanten. El cuerpo pide combo de medicamentos para bajarlos del paco o pasta base”, pero después de eso “sale a la calle, se les cruzó, roban un stereo para venderlo por cien pesos y empezar a consumir” nuevamente.

Dentro de estos contextos de encierro, “cuando se juntan en las comunidades tienen reglas, no se puede hablar de fútbol ni de sexo. Si se conocen de lugares anteriores, los incomunican. Es durísimo. Y los operadores ponen premios y castigos”. Cuestión con la que Alejandra no concuerda. ¿Hasta dónde funciona esta estrategia cuando le carencia explota por otro lado?

Mira el modo de trabajo y dice “le falta al operador y a la comunidad esa palmadita, ese abrazo. Yo le pondría una dosis más de hogar. Es durísimo vivir en una comunidad”.

“Es un tema medio tabú. Nadie habla, nadie da cuenta. Un mundo desconocido. Podés decir, son menores, están como más vulnerables” y existen siempre adultos dispuestos “a regentearlos”.

“A cambio de diez pesos el pibe te mata y encima no va preso”. Ese dicho le trae a la memoria lo tantas veces escuchado, “cuando cumplo 18 se van las causas, pateo las puertas y salgo”. Es decir “viene sabiendo que se van un rato para zafar de la cárcel”.

“Sos como la segunda madre o la única que conocen”

Los que caen en esa posición generalmente “son chicos en situación de calle” y Alejandra está dispuesta a recibirlos al tiempo que entiende que “el pobre siempre está recontra desprotegido, discriminado”.

Asegura que sus alumnos “son cariñosos. Es una sala de 3. Te preguntan pavadas, te dicen ‘contános una historia’. Cualquier cosa los motiva. Un vínculo que creás que sos como la segunda madre o la única que conocen. Un referente”.

Y después del paso por las comunidades empieza el contacto con el mundo exterior. “Lo primero que hacen ahí es la vincular con la familia si no está en consumo y esperan el sábado que es el día de visita. Los mata cuando no los van a ver. Diez reciben y uno no pero todos llevan para compartir merienda, llevan cosas. Vino mi mamá, mi tía pero, mi hermano está preso”.

Una Navidad en la calle

La calle es su lugar. La comunidad es el primer paso donde se imponen las reglas. “No conocen otra cosa. Pasar Navidad en la calle, lo cuentan como si fuera normal”. Si les das a elegir “entre comunidad y calle, prefieren la último”.

En cualquier parte, “tienen su gente, sus amigos, sus cartones para dormir en las estaciones de trenes, en la Boca o en Liniers”. Y es conocida la negación de ir a un refugio. “Paradores para menores, mamás con hijos, señoras solteras, familias, hombres solos. Allí llegan, se bañan, comen y se van”, pero no permanecen.

La mayoría “quiere volver a la calle. La gente no se quiere ir. Hay comedores, hogares pero prefieren la calle sin normas de convivencia”. ¿Qué persona quisiera regresar a un hogar desmembrado o quedar bajo el ala de un Estado que interviene sin tomar en cuenta los vínculos?

Dicen unos chicos que viven en el exterior de un hipermercado y que se niegan a ir a un refugio. “Somos cuatro hermanitos. Si nos separan no nos vemos más. Así estamos juntos”. En la calle. Y una historia lo resume todo.

Un poco de números

Un informe conjunto realizado por Unicef y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) afirma que más de la mitad de los jóvenes que se encuentran detenidos en centros de todo el país acusados de haber cometido delitos contra la propiedad, sólo un 10 por ciento recibió condena.

El año pasado había 3.908 jóvenes infractores y presuntos infractores de la ley penal de hasta 17 años inclusive, alojados en establecimientos o incluidos en programas de todo el país.

Esta cantidad representa sólo un 0,14 por ciento del total de la población de 14 a 17 años, según las proyecciones de población elaboradas para 2015.

En una nota brindada a la Agencia de Noticias Télam, el juez de Garantías del Joven de Berazategui, Elbio Ramos, afirmó que “estos chicos provienen de sectores sociales de alta exclusión, con bajísima instrucción primaria y muy pocos han terminado la secundaria”. Además, señaló que no tienen chances laborales y en casi todos los casos tienen problemas de drogadicción y alcohol.

Sobre cómo cometen los delitos, la mayoría robos, indicó que “van tres o más, con arma blanca, de fuego o de utilería” y la mayoría son detenidos “al momento o pocas horas después porque el adolescente sale con ánimo de robar, pero no tiene plan de escape”.